青藏高原生態安全屏障體系現狀及優化

中國網/中國發展門戶網訊 青藏高原是我國乃至亞洲重要的生態安全屏障,被譽為“世界屋脊”“地球第三極”“亞洲水塔”,具有重要的水、生物、草地、旅游等自然資源,是全球生物多樣性保護的重要區域,維持其生態及生產功能是我國生態安全和可持續發展的重要基石。青藏高原生態環境脆弱,生態系統受氣候變化影響顯著,對人類活動的影響也非常敏感,亟待優化生態安全屏障體系以應對全球氣候變化對青藏高原生態系統的巨大擾動,協調區域經濟社會發展中日益激化的人地矛盾。基于青藏高原生態系統管理現實挑戰,提出面向2035年的青藏高原生態安全屏障體系,是習近平生態文明思想和美麗中國建設目標在青藏高原的重要實踐。

本文基于第二次青藏高原綜合科學考察生態安全屏障體系研究成果,在青藏高原生態安全屏障體系全面考察的基礎上,總結生態安全屏障體系現狀,評估重要生態安全屏障功能,識別生態安全屏障功能優化關鍵區,提出生態安全屏障體系空間布局優化方向,闡釋生態安全屏障對未來環境變化的應對,旨在為青藏高原生態文明建設與可持續發展戰略實施提供科學支撐。

生態安全屏障體系現狀

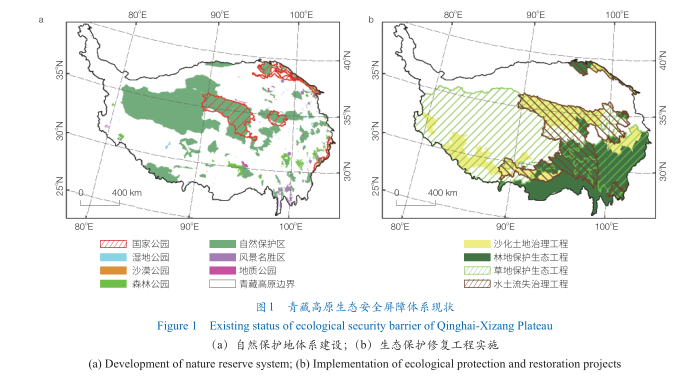

生態安全屏障體系是一個維持區域內、外生態安全與可持續發展的復合體系,生態安全屏障能夠保持生態系統結構、功能不受或少受外界干擾脅迫的狀態,形成多層次和有序化的穩定格局,并對周邊地區的生態環境起屏蔽和保護作用。生態安全屏障體系包括但不限于自然保護地體系、生態保護紅線、重大生態工程區、重點生態功能區等,在空間布局上具有復合結構特征,在邏輯關系上體現多目標協同,在管理調控中需要多部門協調。2010年底國務院印發的《全國主體功能區規劃》中青藏高原生態屏障區是“兩屏三帶”生態安全戰略布局的重要組成部分;2021年,青藏高原生態屏障區作為“三區四帶”之一被納入《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》。從自然保護地體系建設和生態保護修復工程實施的角度(圖1),青藏高原生態安全屏障體系取得了良好的前期建設基礎。

青藏高原以國家公園為主體的自然保護地體系建設需要基于青藏高原特殊的自然環境特征和人文景觀。在第一批10個國家公園體制試點中,青藏高原共占有其中3個,分別為三江源國家公園、祁連山國家公園、大熊貓國家公園,跨越青海、甘肅、四川3個省份。截至2021年,青藏高原建成各級自然保護區171個(其中國家級52個),保護區面積達到90.3×104 km2,約占青藏高原面積35.5%,占自然保護地總面積的91.8%。此外,青藏高原還零星分布著濕地公園、沙漠公園、森林公園、風景名勝區、地質公園等自然公園,約占自然保護地總面積的8%。青藏高原同時是我國乃至全球實施生態保護規模最大的自然地域單元之一,重大生態工程實施面積占青藏高原全域的近80%,已實施了一系列草地、林地保護工程以及水土流失和沙化土地治理工程,并已實施了7個山水林田湖草沙一體化保護和修復工程。

雖然青藏高原生態安全屏障體系有一定的建設基礎,占青藏高原全域面積的近85%,但現有3個國家公園僅覆蓋原有自然保護區面積的15%左右,未能突出國家公園的主體地位。自然保護地體系和生態工程區重疊面積約90×104 km2,約占自然保護地體系的82%,加之2023年已基本定型的生態保護紅線內約104×104 km2的區域覆蓋有不同類型的生態工程,覆蓋紅線81%的區域,需要規避不同生態安全屏障治理標準和手段疊置造成的管理定位不清問題。有評估認為,青藏高原除自然保護區以外的生態安全評分較低,且青藏高原自然保護區的國土空間格局與生態系統服務功能調控顯著影響地區可持續發展評分。考慮到目前生態安全屏障建設舉措主要關注生態保護和修復的面積,有必要從保障長期生態安全、提升生態安全屏障功能、支撐區域可持續發展的角度出發,在青藏高原自然保護地體系建設和重大生態工程布局的基礎上,基于主要生態安全屏障功能空間位置及其時間變化開展生態安全屏障體系的優化。

生態安全屏障功能評估

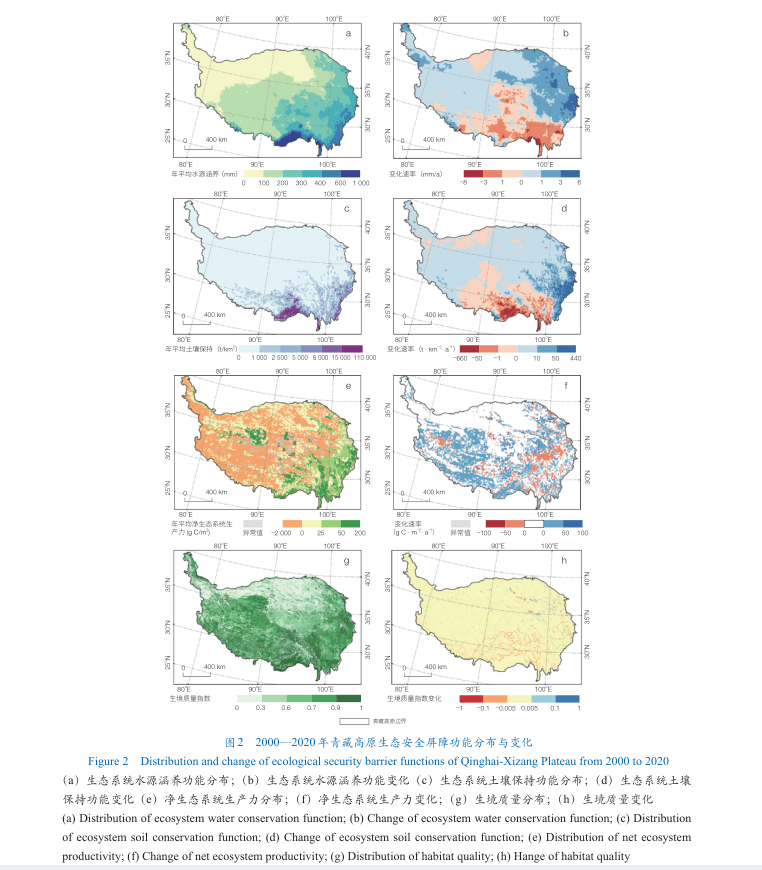

針對水源涵養概念內涵,在分布式時變增益水文模型基礎上建立青藏高原水源涵養模型,將總降水量減雨期蒸發和地表產流視為水源涵養量。結果表明,得到2000—2020年青藏高原多年平均水源涵養量為180.07 mm,其空間布局呈現由東南向西北遞減的態勢(圖2a)。其高值區主要位于岷江流域(387.10 mm)、外流河流域(363.52 mm)和大渡河流域(362.67 mm),低值區主要位于內陸河流域(88.00 mm)、祁連山流域(169.67 mm)。2000—2020年青藏高原水源涵養功能總體上呈現上升趨勢,不同空間位置的年際變化速率在–7.26 mm/年到5.70 mm/年之間(圖2b)。其中,青藏高原南部邊界、雅魯藏布江流域、怒江流域、瀾滄江流域和雅礱江流域的下游呈降低趨勢,青藏高原東北部區域呈升高趨勢,其中岷江流域和黃河流域升高趨勢最為顯著。

基于分布式水文模型和修正通用土壤流失方程MUSLE模擬得到土壤保持量。結果表明,2000—2020年青藏高原多年平均土壤保持量為1056.84 t/km2,其空間分布呈現由東南向西北遞減的態勢(圖2c)。高值區主要位于外流河流域(6 041.16 t/km2)、岷江流域(4 443.29 t/km2)和雅魯藏布江流域(3 632.25 t/km2),低值區主要位于內陸河流域(60.07 t/km2)。2000—2020年不同空間位置的土壤保持功能變化速率在–660 t/(km2·a)到440 t/(km2·a)之間,總體保持穩定(圖2d)。其中,土壤保持量在青藏高原東北部區域呈升高趨勢,大渡河流域和岷江流域升高趨勢最明顯,主要原因是區域降水增加、氣溫升高,植被覆蓋度增加。

陸面模式ORCHIDEE S3情景下的凈生態系統生產力顯示,青藏高原碳匯區面積占比約54%,主要分布在青藏高原東南部區域(圖2e)。其中,長江流域的碳匯區面積占比約為74%,碳匯區年平均凈生態系統生產力為36.8 g C/m2;瀾滄江流域的碳匯區面積占比約為71%,碳匯區年平均凈生態系統生產力為31.4 g C/m2。2000—2020年,青藏高原凈生態系統生產力總體穩定,61%的區域的年平均凈生態系統生產力呈現出上升趨勢,在青藏高原西南部區域的升高趨勢最為明顯,但在東南部區域呈現出下降趨勢。

基于InVEST模型評估青藏高原的生境質量,表征生物多樣性維持能力。2000—2020年,青藏高原多年平均生境質量指數約為0.58,其空間布局呈現出由南部向北部遞減的態勢(圖2g)。高值區主要位于青藏高原西南部的山南市(0.84)及其東部地區,以及長江和瀾滄江交界處,低值區則主要位于柴達木河流域(0.23)。2000—2020年青藏高原生境質量整體上保持穩定(圖2h),在柴達木河流域(0.006)、黃河流域(0.004)部分地區輕微上升,在怒江流域(–0.003)、雅魯藏布江流域(–0.002)輕微下降。

生態安全屏障功能優化關鍵區

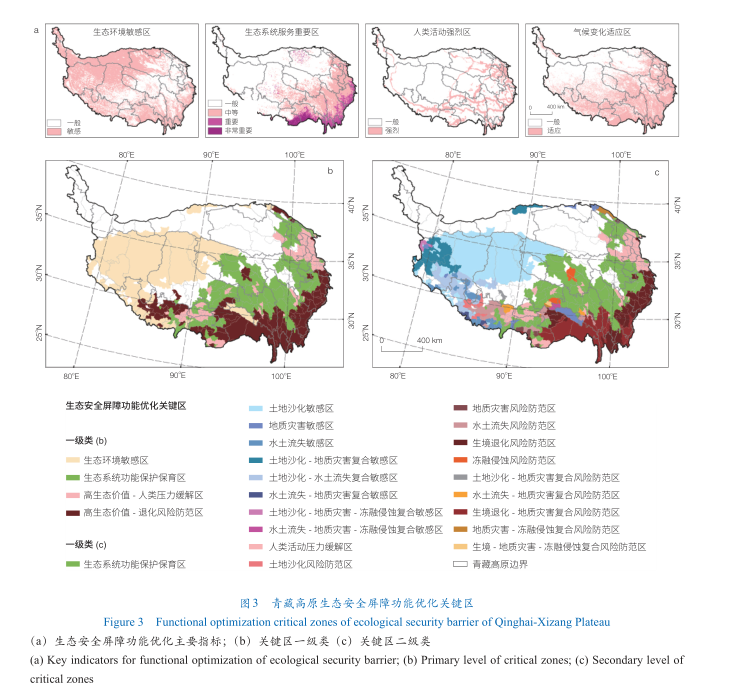

生態安全屏障功能的優化不僅要考慮區域生態系統服務功能,也要考慮影響生態安全的生態環境敏感程度、人類活動與氣候變化的風險,從而保障生態系統功能不受或少受外界干擾脅迫。因此,可從生態系統服務重要性、生態環境敏感性、人類活動暴露度及氣候變化適應性等4個維度識別出青藏高原生態安全屏障功能的優化需求。總體上,藏南、藏東南、川滇等地區具備較高的生態系統服務和氣候變化適應能力,雅魯藏布江中游、橫斷山脈和羌塘高原等地區則具有較高的生態環境敏感性,而人類活動強烈的區域主要集中在重要城市和交通干線周邊(圖3a)。其中,生態系統服務重要區域約占全域面積的7%,集中在森林覆蓋度高、水熱條件優越的東喜馬拉雅南部地區、川滇和藏南地區。生態環境敏感區域約占全域面積的57%,主要分布在雅魯藏布江流域及青藏高原的西北部和東南部。人類活動強烈區約占全域面積的15%,集中在西寧、拉薩等人口密集的城市,山南和林芝等農業開發潛力大的地區,以及主要交通干線附近。通過環境多樣性、物候穩定性和氣候變化速度識別的氣候變化適應區約占全域面積的39.5%,呈現出從東南到西北逐步擴展的空間格局。

以流域作為基本評估單元,結合生態系統服務重要區、生態環境敏感區、人類活動強烈區和氣候變化適應區,以及自然保護地、生態工程的空間格局,識別出生態系統功能保護保育區、高生態價值-退化風險防范區、高生態價值-人類壓力緩解區和生態環境敏感區等4類生態安全屏障功能優化關鍵區(圖3b)。生態系統功能保護保育區具有較高生態系統服務或較強的氣候適應能力,約占全域面積的20%,主要分布在三江源、川西、藏東等地區。高生態價值—退化風險防范區生態系統服務較高或氣候適應能力較高,但生態環境較為脆弱,具有較高的環境退化風險,占全域面積的15.5%,主要分布在藏東、川滇、橫斷山脈等地區。高生態價值—人類壓力緩解區具有較高生態系統服務但也承受較高的人類活動脅迫,約占全域面積的5.4%,主要分布在西寧及拉薩2個省會城市周邊。生態環境敏感區具有較高的生態環境敏感性和低人類活動強度,約占全域面積的27%,主要分布在羌塘高原等青藏高原西部地區。此外,將生態環境敏感區域和高生態價值-退化風險防范區域進一步細分,明確土地沙化、地質災害、水土流失、生境退化、凍融侵蝕、或兩兩組合的生態本底風險,形成更具針對性的20個二級分區(圖3c),如土地沙化敏感區、地質災害敏感區、土地沙化-水土流失復合敏感區、水土流失風險防范區、生境退化風險防范區、生境退化-地質災害復合風險防范區等。

生態安全屏障體系優化方向

空間布局優化

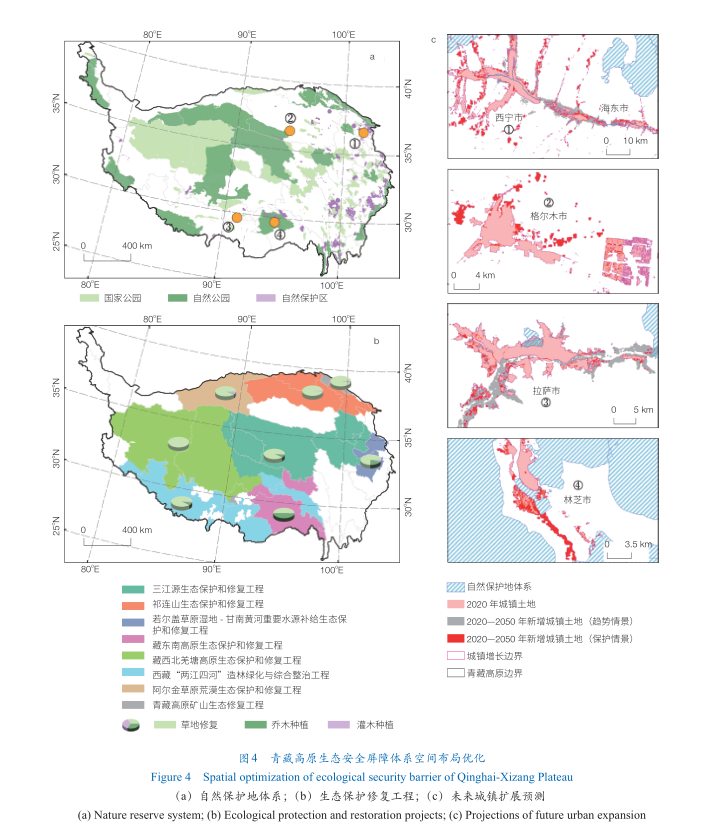

到2035年,青藏高原將建立以國家公園為核心的自然保護地體系,自然保護地將覆蓋青藏高原總面積的44%(圖4)。青藏高原國家公園群將建設有13個國家公園,占青藏高原面積的24%:在原有三江源國家公園、祁連山國家公園、大熊貓國家公園的基礎上新建設10個國家公園,包括北部建設帕米爾—昆侖山國家公園,南部新設岡仁波齊國家公園、珠穆朗瑪國家公園、香格里拉國家公園和高黎貢山國家公園,東部建設青海湖國家公園、若爾蓋國家公園和貢嘎山國家公園,中部建設羌塘國家公園和雅魯藏布大峽谷國家公園,共57.7×104 km2,覆蓋自然保護地面積的一半左右。預計到2035年自然保護區建立200個左右,占青藏高原面積的16%。自然公園約250個,約占青藏高原面積的4%。2035年自然保護地將覆蓋約70%的2023年生態保護紅線劃定區域,自然保護地體系優化也將作為未來生態保護紅線調整主要依據之一。

基于《青藏高原生態屏障區生態保護和修復重大工程建設規劃(2021—2035年)》劃分的8項重大工程實施區域,模擬在氣候變化、人口增長和產業發展背景下的喬、灌、草等土地覆被變化,提出最大提升生態安全屏障功能并保障農牧生產和城鄉生活的土地覆被優化配置方案(圖4)。發現三江源生態保護和修復工程、西藏“兩江四河”造林綠化與綜合整治工程、青藏高原礦山生態修復工程、祁連山生態保護和修復工程、藏西北羌塘高原生態保護和修復工程和阿爾金草原荒漠生態保護和修復工程以草地修復為主,優化后草原綜合植被蓋度均提升0.7%以上;藏東南高原生態保護和修復工程和西藏“兩江四河”造林綠化與綜合整治工程優化后森林覆蓋率分別提升0.87%和0.2%,而其余工程區森林覆蓋率提升不足0.2%。該結果說明,未來青藏高原生態工程實施應以生態保護為主,強調自然恢復措施;在變更土地覆被類型的人工修復措施中,草地修復的適用范圍遠大于喬木和灌木種植。但總體上,變更土地覆被類型對草原綜合植被蓋度和森林覆蓋率的貢獻有限。

基于本地化的不同共享社會經濟路徑(SSP)預估青藏高原未來城鎮面積,模擬趨勢情景和保護情景下的未來城鎮擴展過程,從而劃定青藏高原城鎮增長邊界(圖4)。預測2020—2050年青藏高原城鎮面積將擴張41%—47%,青海省城鎮面積將增長28%—32%,西藏自治區城鎮面積將增長65%—76%。在不考慮生態安全屏障建設的趨勢情景下,新增城鎮面積將幾乎全部集中于西寧市、海東市、拉薩市、山南市4個大城市。設定自然保護地為剛性約束、高值生態系統服務為彈性約束的保護情景,則西寧市、海東市新增城鎮面積分別占青海省新增城鎮的56%—62%、27%—30%,拉薩市、山南市、林芝市和日喀則市的新增城鎮面積將分別占西藏自治區新增城鎮面積的13%、39%、23%和21%。由于保護情景下拉薩市的生態系統服務高值區被限制占用,而山南市緊鄰拉薩市,交通便利、水資源相對豐沛,作為邊境市戰略位置重要,且仍有大面積生態系統服務相對較低、地勢平坦的河谷地區適合城鎮發展,因而該情景下山南市新增城鎮面積較大。因此,在生態安全屏障優化體系建設中需要基于自然保護地和生態系統服務約束城鎮增長邊界,并注重控制高海拔城市的擴張規模。需要說明的是,生態安全和邊境安全是可以兼容的,青藏高原生態安全屏障體系在優化中并不否定自然保護地體系、生態保護紅線以外人類活動的合理性,并認可青藏高原邊境縣市的國境線附近區域必須保障一定規模的人類活動。

對未來環境變化的應對

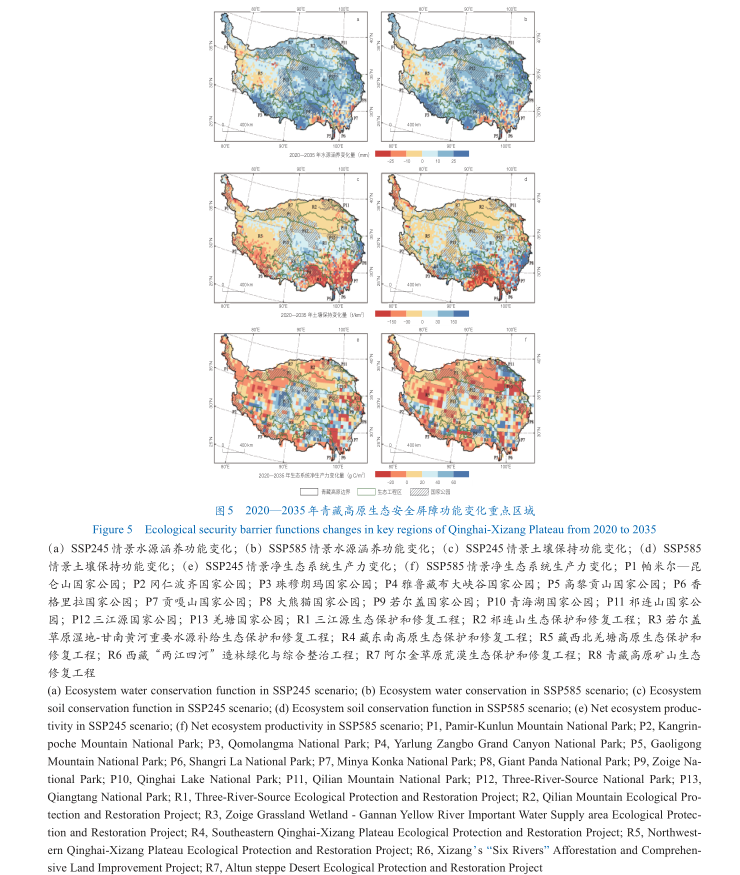

基于2000—2020年生態安全屏障功能的評估模型與參數,預測2020—2035年青藏高原生態安全屏障功能。在SSP245與SSP585兩種情景下,青藏高原8項生態保護修復重大工程實施區域均呈現出水源涵養功能的增強,土壤保持功能則增減不一(圖5)。其中若爾蓋草原濕地-甘南黃河重要水源補給生態保護和修復工程區的水源涵養功能提升最大,在SSP245和SSP585情景下分別提升20.9 mm和28.7mm,建議將促進生態系統水源涵養功能提升作為該區域生態保護修復首要任務。若爾蓋草原濕地-甘南黃河重要水源補給生態保護和修復工程區,以及三江源生態保護和修復工程區在2種情景下土壤保持功能均有小幅提升,西藏“兩江四河”造林綠化與綜合整治工程區在SSP585情景下土壤保持功能有所提升,未來土壤保持功能的維持應在生態保護修復工作中予以強調。在SSP370與SSP585情景下,所有重大工程實施區域的凈生態系統生產力均有所提升。其中藏東南高原生態保護和修復工程區的凈生態系統生產力提升最為明顯,建議將增強生態系統碳匯功能作為藏東南高原地區生態保護修復的工作重心。

在SSP245與SSP585兩種情景下,高黎貢山國家公園的水源涵養功能均下降最多,是未來高黎貢山國家公園管理中值得重點關注和適應的風險。香格里拉國家公園在SSP245情景下水源涵養功能上升,但在SSP585情景下表現為下降,為國家公園管理目標制定帶來不確定性。其余11個國家公園在2種情景下水源涵養功能都有不同程度的提升,其中雅魯藏布大峽谷國家公園提升最為明顯,建議將促進生態系統水源涵養功能提升作為國家公園管理目標之一。大多數國家公園的土壤保持功能在SSP245和SSP585兩種情景下均呈現下降趨勢,羌塘國家公園、若爾蓋國家公園和三江源國家公園在這2種情景下土壤保持功能均有小幅上升,而雅魯藏布大峽谷國家公園則在2種情景下土壤保持功能下降最為明顯,在未來雅魯藏布大峽谷國家公園管理中值得重點關注。在SSP370與SSP585這2種情景下,珠穆朗瑪國家公園的凈生態系統生產力下降最為明顯,預示著生態系統碳匯損失是未來珠穆朗瑪國家公園管理中值得重點關注和防范的風險。雅魯藏布大峽谷國家公園、祁連山國家公園、羌塘國家公園、三江源國家公園和大熊貓國家公園在這2種情景下凈生態系統生產力均有所提升,強化生態系統碳匯有潛力成為上述國家公園管理的重要目標。

基于以上對生態系統功能變化情景的預測,青藏高原生態安全屏障的建設應高度關注氣候變化對生態安全屏障功能的影響,不宜片面追求國土空間綠化面積,而是從自然地理規律出發,貫徹質量優先、穩定優先的原則,確定適于本地自然條件的山水林田湖草沙冰空間配置模式,在氣候變化背景下“讓自然做功”以期取得事半功倍的管理成效。

結語

第二次青藏高原綜合科學考察生態安全屏障體系研究在全面考察重要碳源匯區、江河源區、城鎮化地區、農牧區生態安全屏障的基礎上,建立了數據計量口徑一致、滿足空間優化精度要求的生態安全屏障體系數據集,拓展了青藏高原全域生態系統功能評估、土地覆被模擬配置、氣候變化情景預測等技術方法,提出了結合青藏高原自然保護地體系和生態保護修復工程的青藏高原生態安全屏障優化體系,論證了不同國家公園和生態保護修復工程對未來環境變化的應對方向,有助于為青藏高原生態環境保護和可持續發展提供科技支撐。

青藏高原生態安全屏障體系建設是一項久久為功的事業。面向青藏高原生態環境保護和可持續發展現實需求,未來生態安全屏障體系建設不僅需要持續開展空間布局優化,如生態保護紅線與自然保護地體系和生態保護修復工程的銜接,更需要重點關注生態安全屏障管理體系優化。① 完善生態安全屏障建設的地方標準體系,加強地域特定生物多樣性保護、特色生態產品供給。② 建立生態保護修復的適應性管理體系,提升對環境變化和自然災害的應對能力。③ 深化以人與自然關系為主線的科技支撐體系,例如研發基于大數據和人工智能的人地系統耦合模型,為青藏高原可持續發展提供多目標統籌的系統性方案。④ 探索利益相關方的協同治理體系,處理好民族地區高水平保護與高質量發展的關系。通過對青藏高原生態安全屏障管理體系的持續優化,科學推進青藏高原人與自然和諧共生的現代化建設。

(作者:傅伯杰,中國科學院生態環境研究中心 城市與區域生態國家重點實驗室;劉焱序、趙文武,北京師范大學 地理科學學部;馮曉明,中國科學院生態環境研究中心 城市與區域生態國家重點實驗室;劉世梁,北京師范大學 環境學院;繆馳遠,北京師范大學 地理科學學部;王旭輝,北京大學 城市與環境學院;何春陽、李長嘉、葉愛中,北京師范大學 地理科學學部;胡中民,海南大學 生態學院;劉志鋒、周丁揚,北京師范大學 地理科學學部; 編審:楊柳春;《中國科學院院刊》供稿)